vol.2 伝統文化について 1/2

2023.11.01

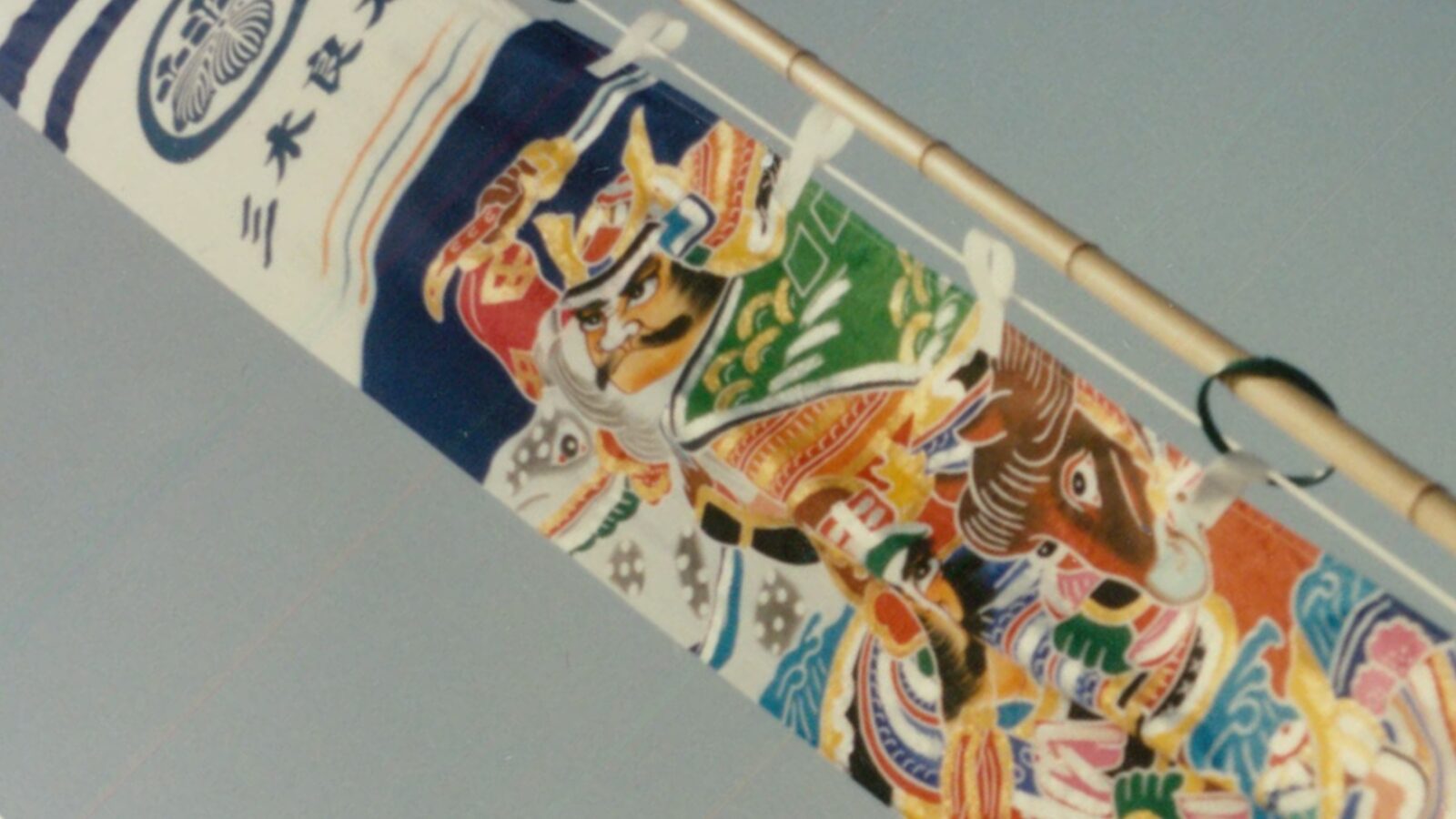

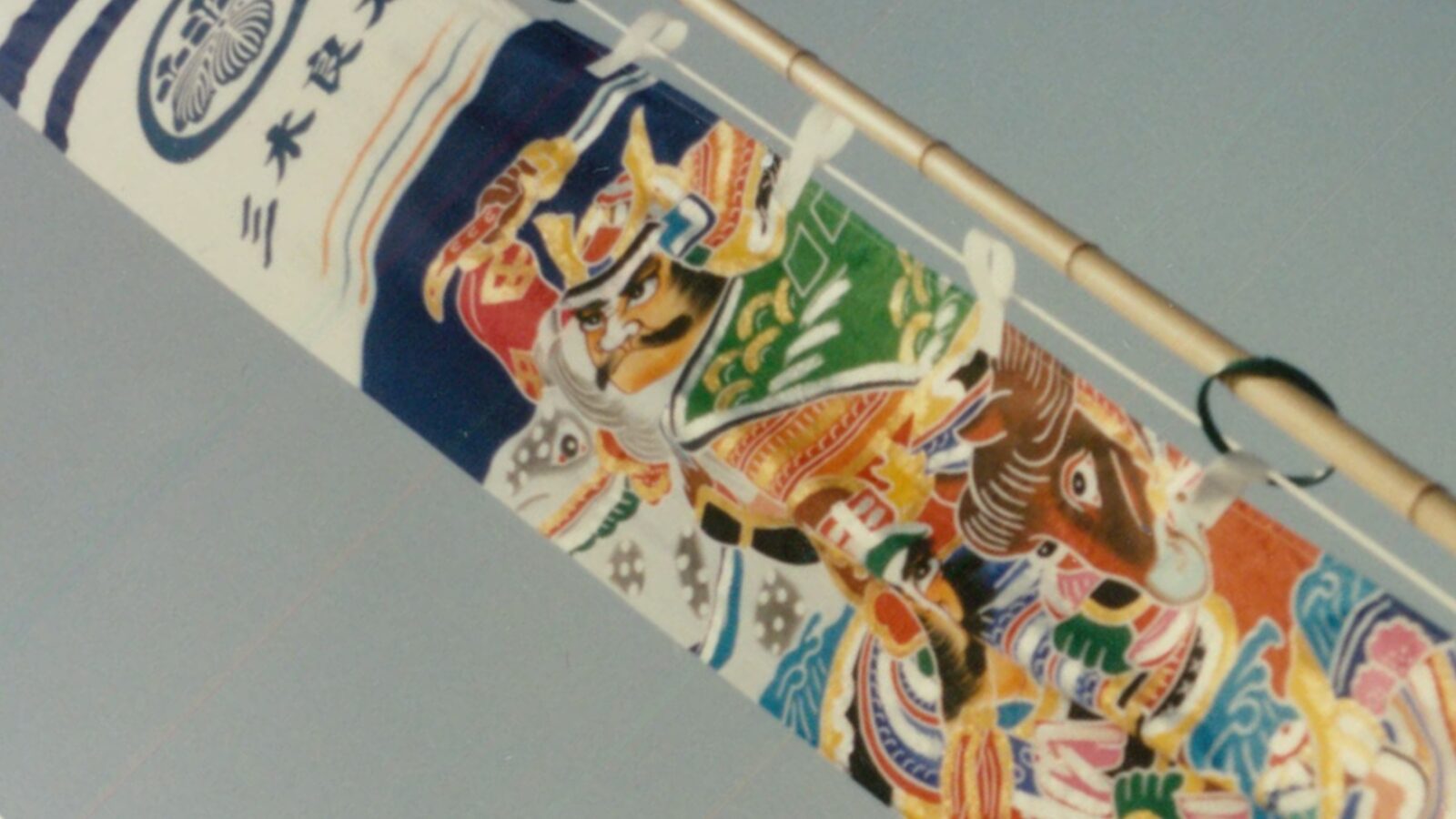

僕は、染色店を家業とする家に生まれた。染色店といっても人によって連想されるものが違うかもしれない。例えば着物の素材となる反物を染めることを友禅と呼び、日本各地で〇〇友禅として伝統的工芸品に指定されているが、それではない。昔ながらの広告製作会社と言った方がしっくりくるだろうか。うちでは、旗 / 幟 / 暖簾 / 幕 / タオル / 手ぬぐい / 帆前掛け / 節句物などを受注生産していた。伝統的工芸品ではないものの、神社に奉納される奉納幟や奉納幕あるいは祭りで使われる法被鉢巻。そして、端午の節句の武者絵のぼりなどと関わりがある為、やはり業界としてはとても長い歴史がある。携わる内容が伝統的である点と職人がやる仕事という点において、伝統文化の一つとして僕は認識している。染色店は約50年前に母方の祖父が業態変更で始めた事業で、父は脱サラをしてその跡を継いだ。三代目を継ぐ選択をしなかった身内という立場で、このゆかりある職業について母から聞いた歴史を基に感じることを記載したい。

せっかくなので、まず前述の祖父についての話から振り返る。生まれる前に彼は他界したので会ったことは無いのだが、幼い頃より母から聞かされていた話はどれも印象的だった。祖父はとても頭が良かったらしく、貧しい家庭ながらも兄弟の中で唯一高校に進学できたのだという。戦争から故郷に帰り、しばらくは親戚の商売を手伝っていたが、このままではダメだと思ったらしい。ある日、手相を見てもらう機会があり、そこで「水に関係する仕事が向いている」と言われ1957年にクリーニング店を始める。当時、田舎では洋服をクリーニングに出す習慣が無い為、軌道に乗るまで祖母と一緒に苦しい時代を過ごした。やがて仕事が増えていくと同時に、クリーニング店として独立を目指す人達が修行も兼ねて従業員として10数人程共同生活をしていた。来るもの拒まずスタイルの祖父は、事情のある方たちをどんどん受け入れていたので、祖母と幼い頃の母は何でこんな怖い人と生活しなければならないのかと思ったらしい。段々と町の人口に対してクリーニング店が増え始め、従業員も巣立ったタイミングで祖父は”誰も雇わずに一人で出来る仕事”を考えるようになったという。

染色業も水を扱うということに気づき、53歳から他店へと修行に行く。修行先の社長から「文字の上手さと力強さは、100人に1人の逸材」とまで言われ、生まれ持った能力が仕事にも活きたそうだ。そして、1973年にクリーニング店から染色店へと業態変更を成し遂げた。祖父は親族の中で、一番逸話が多い人物だ。思い立ったが吉日で、決断したことは祖母に迷惑をかけながらも完遂する。昭和では一般的な厳しく頑固なじいさんだが、情にもろく困っている人を見て見ぬふりできない性格だったそうだ。誰かの保証人になって借金を肩代わりすることはざらにあり、ご近所さんの夜逃げを手伝ったりもした。与えること(=他人の世話をすること)は天下一品なのだが、もらうこと(=商売で儲けること)には熱心ではなかった。1番好きなエピソードは、何かのお返しにと瑛九という画家から頂戴した絵画を「俺の方が上手く書ける」と焚火で燃やしてしまったという話だ。破天荒という言葉で収まるのだろうか。絶対に悪い人ではないが、想像するにいろいろヤバい。冗談交じりでおもしろおかしく聞く分には良いのだが、当時の祖母の大変さも伝わってくる。ただ、何よりも50歳過ぎてから全く新しいことをゼロから始めたバイタリティーには敬服する。そんな祖父のお葬式には、参列者が長蛇の列を作ったそうだ。資産家ではないのに、人徳で慕われるその姿をすごくカッコイイと思った。一度だけ、会ってみたかった。

そして、父について。父が母と結婚して姉が産まれたばかりのころ、父は町の小さな電器店で働いていた。その時代、電器店も個人の店より量販店が多くなりつつあり、家族を養ううえでもタイミング的に身の振り方を考えていたそうだ。祖父に相談した際、染色業に誘われたので深く考えることなく職人の世界に飛び込むことを決めたらしい。幸いな事に、父の書く文字もまた綺麗だった。勤め先に了解をもらって、午前中は祖父の下で染色の修行をし、午後からは電器店で仕事する生活がスタートした。その時なんと給料の額は変わらず支給されていたということで、今も電器店の社長様には感謝していると母は語る。僕もそうだが、父は器用ではなく要領も悪い方なので、全く畑違いの仕事は大変だったそうだ。それでも母が父を尊敬している所は、仕事に対する素直な姿勢なのだという。わからない事は、何度叱られようが腹落ちするまで聞きまくり、何度も調べるし絶対に諦めなかった。まだ修行の真っ最中なのに、祖父がガンの再発で4月に亡くなる。その前の月に電器店を辞めており、染色店は開店してもお客様は全く来ない状況が続いた。しばらくすると以前からお付き合いのあるお客様を皮切りに、徐々にご来店が増えたそうだ。まだまだ一人前の職人ではなかったので、壁にぶつかった時は知り合いの染色店の方に沢山教えて頂いたそうだ。父は生前、仕事が増えて生活が出来る事をよく感謝していたそうだ。苦しさを知っているからこそ、心から感じる何気ない日常への感動はひとしおなのだろう。そんなこんなで、父は町に一軒だけの染色店の2代目職人として独立した。

そこに、末っ子長男として登場するのがバカ息子の僕だ。僕は恐らく物心が付いた瞬間にサラリーマンになるのが夢だった。それくらい、外の世界でネクタイを締めて動き回っている人たちに憧れていた。ウチのお店を訪れる取引先の方や営業マンを、父とは真逆の存在として憧れの眼差しで認識していた。サザエさんに出てくるマスオさんのように、いつかスーツを着て電車に乗ってオフィスビルの中でデスクワークをするんだと、父とは違うことをしたいんだと漠然と思っていた。それはきっと、幼い頃から父の近くでいろんな体験をしたなかで、嫌な事だけにフォーカスしてしまうからだと思う。父の仕事からイメージしていたのは、悲しいことにネガティブな形容詞ばかりでいくらでも思いついた。ダサい / 汚い / 古臭い / 多くの人に求められない / 小さな商売 / ビジネスとして安定していない / 定時がない / 休日がない / 友人に説明できない / 若い人に人気がない / 子供の相手ができない など。そんな影響もあり、僕の反抗期は保育園時代から始まっていたかもしれない。ある朝、保育園の登園前に父が工場で天日干しにしていた幟旗に水鉄砲で水をかけた。やったらダメだと釘を刺されていたにも関わらず、どうしても身体が動いてしまったのを映像で覚えている。”近くにいるのに構ってもらえない虚しさ”を感じていたのかわからないが、どうにかして関心を引こうとしたのかもしれない。次の記事に続く。

2023.11.01

-

prev

vol.1 衝動につき -

next

vol.3 伝統文化について 2/2